自律型組織を育てる、独裁→相談→集団参画のステップアップ作戦

僕は、常々「指示ゼロ経営はマシ」という表現をしています。

今の時代、多くの組織にとってトップダウンで経営するよりもマシという意味で言っているんですね。

提唱者としては「指示ゼロ経営こそ」と言いたいところですが、そんなに簡単なものではありません。

その理由は、リーダシップは、組織が置かれている状況やメンバーの能力、関係性などの文脈によってあるべき姿が変わってくるからです。

よく「ウチの社員は指示命令をしないとダメ」という社長に会いますが、社員に十分な能力がないのなら、しっかり指示を出すことが重要だと思います。

しかし、これだけ変化する時代において、リーダー1人のアイデアで経営をすることは困難です。

やがて、人と組織を育て任せていく必要に迫られるでしょう。

その上で、リーダシップの種類を知る必要があります。

リーダシップには次の4つがあります。

「独裁型」「温情型」「相談型」「集団参画型」(リッカート:システム4)

この中で、どんな状況でも最悪なスタイルが「温情型」で、僕はほぼ呪いだと考えています。

以前に書いたこの記事を読めば、その意味をご理解いただけると思います。

「ほぼ呪い。『温情型』という最悪のリーダーシップ」

残る「独裁型」「相談型」「集団参画型」は状況と社員の能力に応じ使い分けることができます。

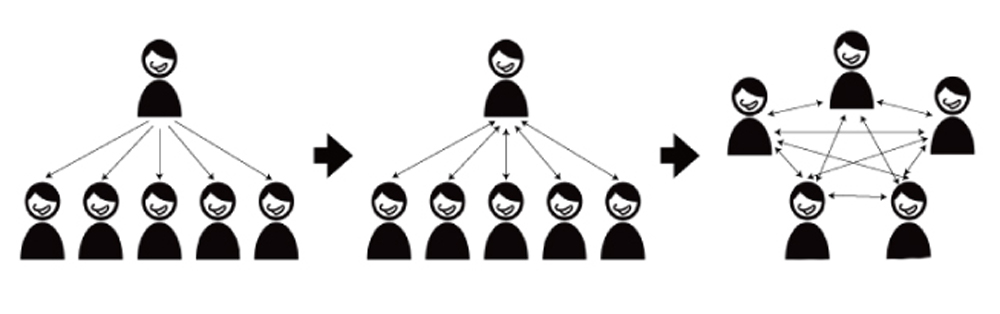

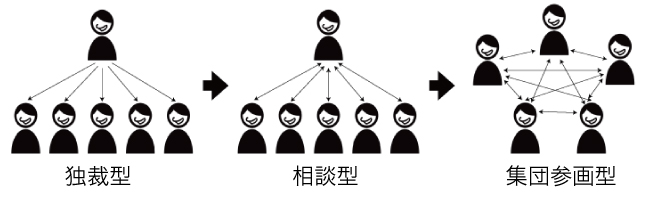

・独裁型…その名の通りトップダウンでゴリゴリ進める。

・相談型…部下1人1人と報・連・相を通じ仕事を進めていく。

・集団参画型…集団で課題を持ち、三人寄れば文殊の知恵と協働で解決する。指示ゼロ経営が目指す形。

まず、組織が危機に直面している時は独裁型を取るべきです。

部下1人1人に明確な指示を出し、即座に「ハイ!」の返事を取り付けるのです。

社員もそれを望んでいるはずです。

ただし、ある程度落ち着いたら「これは一時的な措置で、徐々に組織の自律性を育てていく」と伝えることが大切です。

次なるマイルストーンは「相談型」です。

すでにトップダウンから脱している組織は、ここから組織育成を始めると良いと思います。

チームの目標を共有し、個々に役割を与え、マメに進捗を確認します。悩んでいたら惜しみない支援を行い、上達したら感謝の気持で称えます。

社員数が一定数を超えると、リーダーは社員1人1人に関わることができないと思いますので、管理職を育てる必要があります。

さて、「相談型」を経て、社員が十分に育てば、最終段階である「集団参画型」へ移行することができますが、その前に最後の仕事があります。

それは「ビジョンの共有」です。自ら判断し考え行動するためにはビジョンが欠かせないからです。

集団参画型では、メンバー同士の密なコミュニケーションを基に自律的に仕事を進めていきます。

報・連・相はリーダーよりも、メンバー間で盛んに行います。

ビジョンに向かうために、課題を自分たちで設定し、文殊の知恵で計画を立て、チームワークを発揮し行動します。

行動を振り返り、必要に応じ計画の修正も自分たちで行います。

報・連・相は個々のメンバーではなくチームに対し行います。リーダーは、チームから支援の依頼を受ければ動きますが、そうでなければそっと見守ります。

こうなったら文字通り「百人力」ですね。

集団の進化プロセスを図解すると以下のようになります。

特に注意していただきたいのは、いきなり最終形態を目指さないことです。

十分に育っていないのに任せると、部下は強いストレスを抱えチーム内の人間関係に歪が生まれますので、「相談型」をはさむことが大切です。

是非、今日の記事は「こんな風に組織を育てたい」というモデルとして、メンバーに説明するのにご活用ください。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

▷セミナー、イベント、社内研修のお知らせ

■社内研修のご依頼はこちら

みんなで学び一気に指示ゼロ経営の文化を創る。御社オリジナルの研修を構築します。

現在、2026年1月からの研修を受け付けております。

■講演会を開催したい方

所要時間90分。経営計画発表会や新年決起大会の後に!

・自発的に働く意義と愉しさが体感できる。

・事例9連発!「自分たちにもできる」と行動意欲が高まる。