よく遊ぶリーダーは「運」がよくなる

ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文さんは、メディアの取材に対し、好きな言葉は「運鈍根」と答えています。

「うんどんこん」と読み、幸運、鈍重、根気を意味します。

坂口さんに限らず、ノーベル賞受賞者が「偶然の発見だった」ということを言いますよね。つまり「運」ということですが、これは単なるラッキーということではなく、試行錯誤を重ねた末に出会った偶然ということです。

たくさん試して上手くいく方法に出会うという手法は、生物が身につけた知恵なのかもしれません。

例えば、ミツバチは、蜜のありかを探す際に、四方八方に飛んで、一番最初に蜜を探したハチが「八の字ダンス」を踊り仲間に知らせます。

アリが、餌を巣まで運ぶ、最も効率の良いルートは、通常のルートを外れる「不良アリ」が偶然発見するそうです。

人間も負けてはいません。

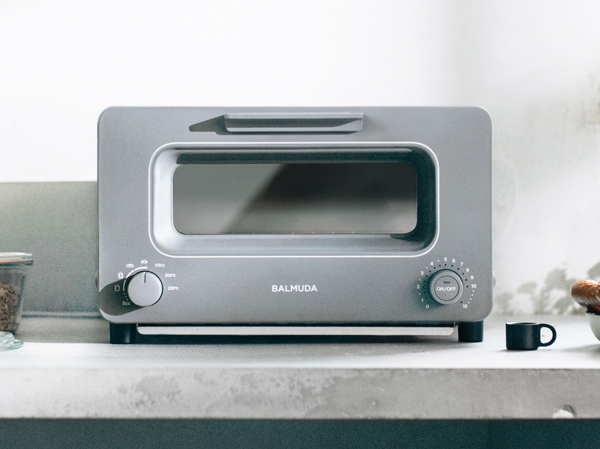

バルミューダ社が、例の「感動のトースター」を開発したきっかけにも偶然の要素があります。

社内行事でバーベキュー大会を企画しましたが、当日はあいにくの土砂降りの雨でした。中止も考えたそうですが「思い出になるから」という理由で決行。

ある若い社員さんが炭火でトーストを焼いたところ、中身はしっとり、外側がカリカリの美味しいトーストが焼けたそうです。

美味しさの理由は、雨による水分の加減では?という仮説が立ち上がり、もともと予定していたトースターの開発が加速したと言います。

ノーベル賞受賞者も、ミツバチもアリもバルミューダ社も…

・目標がある。

・自由にあそぶ。

こうした要件で偶然を味方につけています。

ここで言う「あそび」とは、自由意志で行われる、目的をそんなに意識しない活動を指します。

「そんなに意識しない」というのがポイントです。目的がないと発見はスルーされてしまいますが、成果を意識し過ぎると発想の自由が奪われます。

このさじ加減を上手に行っているのが、ポストイットで知られる3Mです。

同社は、研究職に対し「勤務時間の15%を好きなことに使ってよい」という裁量を与えています。研究者たちは、その時間をあそび、色んなことを考えたり試したりします。

しかし、同時に、過去3年以内に出した新商品が、売上高の一定比率を上回っていなければならないという目標も与えています。

あそびは、あそべる時に行うことも大切です。

貧すれば鈍しますので、余裕がある時に、次の種まきをした方が良いということです。

このことは成功した起業家を見ると分かります。成功者は「裸一貫で挑戦した」というイメージを持たれていますが、実際は逆のようです。

ジョセフ・ラフィーという経営学者の調査によると、安定した収入を持ちながら起業に挑戦した人の方が、大胆な挑戦ができ成功率が高まることが分かっています。

特にあそぶべきはリーダーではないでしょうか。

変革時は現場に張り付く必要がありますが、安定したら人と組織を育て身を軽くして、どんどんあそぶべきではないでしょうか。

運は「待つもの」ではなく「仕掛けるもの」

運を味方につけるのは、技術的な課題だと思うのです。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

.

【お知らせ】 指示ゼロ経営の学習動画をアップデートしました。

指示ゼロ経営の基礎に加え、次のような内容を盛り込みました。

・みんなが「その気」になる。目標を「目的」に昇華する。

・みんなの知恵で事業計画を作る秘訣。

・計画を立てる前にすべき事は「終焉の設定」

・改めて紹介。米澤晋也の失敗体験。

是非、お盆休み中にご覧ください。

価格は5,500円(税込み)購入は下記サイトよりお願いします。

https://shijizero.thebase.in/items/114120177