「職場に感情を持ち込むな」はもう古い。経営に必要な“感情の教養”とは?

よく「ビジネスに感情を持ち込むな」と言われますよね。

その理由は、シンプルに「理性的な対話ができないから」ということですが、実は、それは逆で、感情を扱わないから理性的になれないのです。

例えば、子どもが家出(?)をした友人の例を引き考えたいと思います。

友人の娘さんが中学2年生の頃、門限を過ぎても帰ってこないという事案が起きました。

夜9時を過ぎても帰ってこないので、警察に相談しようとしたところ、娘さんの友人の親から「うちにいる」と電話がありました。

迎えに行き、ふてくされた娘さんの顔を見た瞬間に、煮えくり返るような怒りが湧いてきたて、「どうして門限をまでに帰ってこなかったの?」と問い詰めました。

「どうしてなのか?」という問いに、娘さんが理性的に答えてくれるわけがありませんね。

互いに感情が処理できてないので「何でなの?」と「もういい。話しかけないで」の応酬で会話はシャットダウン。

一旦帰宅し、友人は自室にこもり、自分の感情に向き合いました。

すると、娘さんに対し抱いた感情は怒りではなく「心配」だったことが分かりました。友人は娘さんに「心配だった」と伝えたところ、娘さんからは「最近、私に向き合ってくれなくて悲しかった」という返事が返ってきました。

もはや「なぜ門限を守らなかったのか?」などという問答は不要ですね。

このように、感情を理解することで心が落ち着き、理性的になれるのです。

逆に、感情を理解しないと、いつまでも未消化の感情が心に残り、やがて心の奥底にシミとなってこびりつきます。

先日、NHKの番組、クローズアップ現代で「感情リテラシー」の特集が組まれました。

闇バイトに手を染める少年たちを調査した結果、彼らに「感情を出さない」という特徴があることを突き止めました。

感情を出さない理由は、感情を表現する語彙がないことで、自分の感情を理解できないからだと言います。他人に相談したくても、言語化ができないので億劫になってしまいます。

番組では、感情を理解できない背景には「ウザい」「ヤバい」「ダルい」などの雑な表現が蔓延している事があると指摘しています。

番組で紹介されていた少年刑務所では、指導員が受刑者とマンツーマンになり、感情に向き合う訓練を行っていました。

時に、感情を表す「表現辞典」のような資料を参考にしながら、自分の感情にマッチした表現を探っていました。

実は、件の友人は、自分の感情を理解する際に、「感情表現辞典」という本を活用します。

近現代197人の作家の作品806編から、4000以上の感情表現をまとめたマニアックな書籍です。

嬉しいような恥ずかしいような、淋しいようなうら悲しいような、腹立たしいくせにちょっぴり怖いような…そういった自分の気持がうまく表現できずに困惑することがありますよね。

そんな時に読むと、自分の感情を代弁する表現に出会うことができます。

僕も時々使いますが、本当に気持ちが整理されるのです。

(べた褒めしますが、別に著者の回し者ではありません 笑)

職場で上質な人間関係とチームワークを作りたいなら、感情の問題は避けては通れないと考えます。

感情を「邪魔なもの」と切り離すのではなく、「大切な情報」として扱うことが、職場でも家庭でも、真の幸福を築く第一歩なのだと思います。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

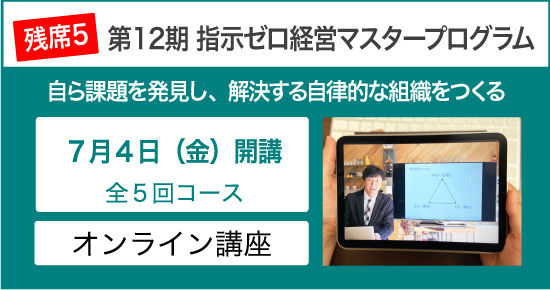

指示ゼロ経営マスタープログラム12期 募集開始

・自発的に共創するチームワークの条件

・短時間で豊かなアイデアを出す会議の進め方

・全員参加のプロジェクトの組み立て方

・自律型組織特有の部下との接し方

・自発的、継続的にPDCAを回すための仕組み

自分たちで課題を見つけ協働で解決する組織の絶対条件を学びます。

↓詳細は下のバナーから。