「みんなで決める」で馬鹿になる組織と、集合知を出せる組織を分けるものとは?

経営は意思決定の連続です。どんな商品を作るか? 仕入先はどうするか? どう売るか? 組織はどう作るか?

意思決定で未来が決まると言っても過言ではありません。

その意思決定のあり方が、以前とは変わってきています。

以前は、トップが独断で意思決定することが当たり前でした。「決めるのは社長→実行は社員」という構図で経営を進め、それで上手くいきました。

しかし、今はトップダウンの限界が露呈しています。

理由は3つあります。

・リーダーにも正解が分からないことが多い。

・変化が早いので、社員がリーダーの意思決定に振り回され疲弊する。

・商品づくりにもマーケティングにも接客にも、顧客との関係性が求めらるので、関係性を持つ現場の意思決定が欠かせない。

これからは、ますますメンバーが意思決定に参画する必要性が高まると思います。

しかし、これが口で言うほど簡単ではないのです。

1、みんな下を向いて黙っているので、結局リーダーが独断で決めてしまう。

2、一部の人が仕切って、いつも、その人たちの意見で決まる。

3、みんな下を向いて黙っているので、多数決で決める。

4、みんなが好き勝手に発言し、まとまらない。

こんな状態に陥っている企業も多くあります。

1と2は独裁状態です。3は村社会です。

この3つの状態には、「問題に蓋をしてしまう」「言うべきことを言わない」「人の意見を聞かない」という特徴があります。

これでは未来を拓く意思決定はできないですよね。

最もマシなのは4です。問題を直視し、言うべきことを言うだけマシです。

4に「2つの要件」が加わると、まったく違う世界が出現します。

要件の1つは、親友のように互いの夢を応援し合える関係性をつくることです。どうやって作るかは、ご自身の経験を振り返ってみて下さい。

初対面から親友になった過程にヒントがあると思います。

もう1つは、みんなが心から実現を望む未来…ビジョンを描き、共有することです。

この2つの要件が加わると、メンバーの間に、自然と次のような認識が芽生えます。

「みんなで力を合わせビジョンを実現し、みんなの夢を実現させよう」

こうなると、ミーティングの質が変わり、次にような意思決定ができるようになります。

ワイワイガヤガヤと話し合っているうちに、誰か1人の「変な人」が面白い意見を出し、その意見に対し「それ良いじゃん」とフォロワーが付きムーブメントになります。

そこに縁の下の力持ちが加わり組織になります。

「変な人」「フォロワー」「縁の下の力持ち」…三人寄れば文殊の知恵とはよく言ったものだと思います。

時に、反論する人が出て振り出しに戻ることもありますが、その意見も参考にして、再スタートを切ります。

リーダーが独断で決めることも、村社会のように馴れ合うことも、多数決で決めることもありません。

組織風土を醸成する必要があるため、このような状態になるまでには3年、5年、もしかしたら7年もかかるかもしれません。

大切なことは時間がかかるものです。

意思決定のあり方は、企業の未来を創る一大事、時間をかけて醸成させましょう。

【お知らせ】

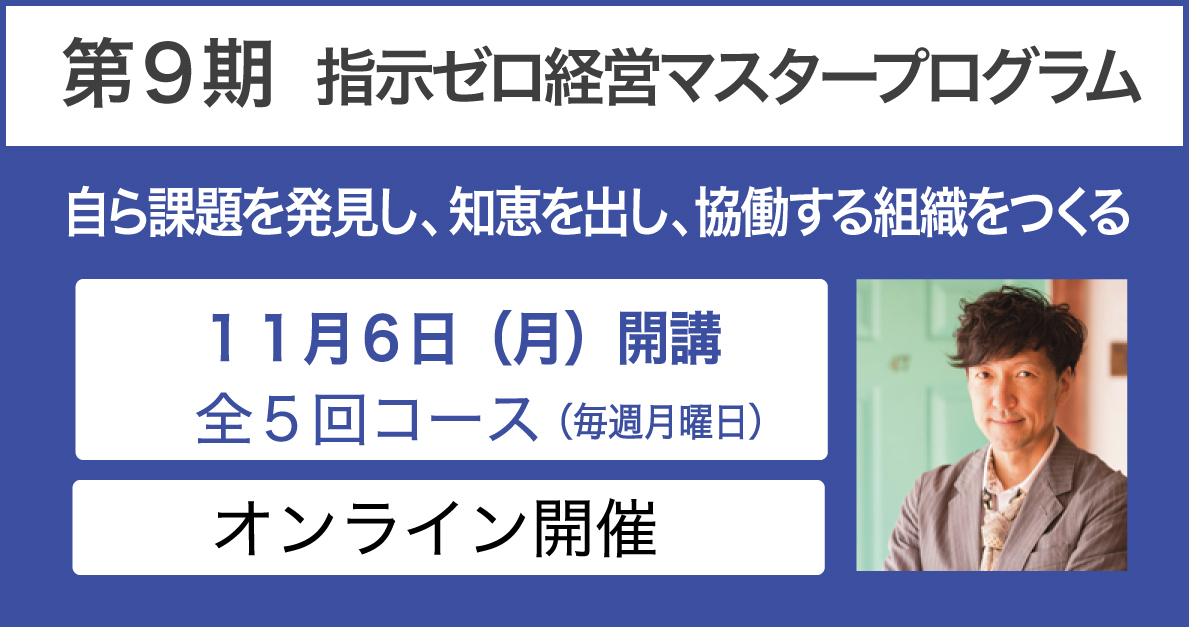

三人寄れば文殊の知恵は指示ゼロ経営マスタープログラムで学べます。

ゲームを通じ、みんなで知恵を出し、最高のチームワークで実行できる組織になる要件を学び、職場に活かします。

↓詳細は下のバナーをクリックして下さい。