「罪悪感」が職場を美しくする

無礼な行為は、組織内にあっという間に伝染します。

加え、無礼な行為を受けると、他人に協力する人は3分の1に減ることが分かっており、放置すると、あっという間にチームワークが崩壊してしまうので注意が必要です。

無礼はどうすれば抑制できるのでしょうか。

それを紐解く鍵は、人間に備わった「罪悪感」という感情の活用だと思います。

「親切の人類史」という著書を書いたマイケル・マカローによると、ヒトは、他者に優しくすることを、長い歴史の中で生存戦略として獲得してきたと言います。

親切をすることで、相手からの見返りがあるかもしれないし、直接的にはなくても、親切を見た周囲の人たちからの評価が高まる可能性があるからです。

親切を美徳とするがゆえに、罪悪感も同時に獲得したということです。

罪悪感は、あまり気持ちがよいものではないのでネガティブに捉える人が多いのですが、組織を健全に保つためには欠かせない感情だと考えています。

罪悪感が上手く機能している事例として、僕が住む長野県の交通事情があります。

信号のない横断歩道での車の「停止率」をJAFが毎年調査しているのですが、長野県が10年連続で1位の座をキープしています。

2025年の調査によると、停止率は88%で、全国平均の56%を大きく上回っています。2位の岐阜県が78%ですので、まさにダントツですね。

ちなみに、「止まるのが当然」と思っている僕が県外に出張に行くと、危ない目に遭うことが多いんですよね…

JAFは、長野県の停止率が高い要因を次のように分析しています。

1、歩行者がドライバーとアイコンタクトを取る。

2、止まってくれたらお礼を言う。

この2つを小学校で教育するのですが、これが、停止しなかったドライバーの罪悪感の発生源になっているのです。

加え、周囲の目もあります。

僕にも経験がありますが、うっかり通過してしまった時に、対向車線の車が停止していると、その時の罪悪感たるや「穴があったら入りたい」ほどです。

これを職場に応用することは簡単で、公然の場で「ありがとう」を表明する機会を増やすことです。

無礼な行為と同じように礼節も伝染します。

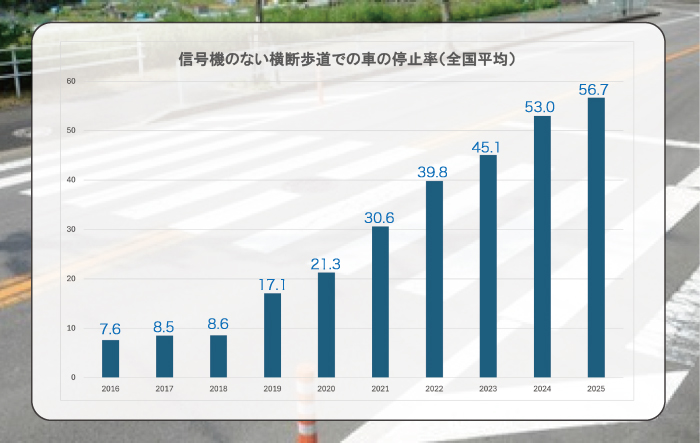

JAFが停止率の調査を公表するようになってから、停止率の全国平均は右肩上がりです。

JALの啓蒙により、停止する人が増え、それにより止まらないことに罪悪感を抱く人が増え、グラフを見ると、2019年に「閾値」を超え、世界が変わったたことがうかがえます。

企業でも同じで、気長に実践すれば、潮目が変わる時が来るでしょう。

無礼な行為を根絶しようとすると、規則や罰則の整備に目が向きがちですが、本質はもっと人間的なところにあると考えます。

人間に備わった性質を、どのように組織づくりに活かすか?…一度、考えてみてはいかがでしょうか。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

「組織の自律性自己診断」の無料やってみてください!

メールアドレスを入力し、20個の設問に答えるだけで、すぐにメールで診断結果が届きます。なお、回答内容・診断結果等は、回答者のみが確認でき、弊社では一切知ることができませんので、安心してご利用してね!

https://bit.ly/42GWMXb