「誰のための仕事か」を忘れてないか? ビジネスに潜む“目的喪失”の罠

よく「目的と手段を取り違えてはいけない」と言いますね。

目の前のタスクに集中している時に起こりがちなのですが、これは脳の性質上、自然なことと考えられます。

というのも、脳は2つの事象を同時に処理することができないからです。

下の絵は、アインシュタインとマリリン・モンローが同居するトリックアートですが、脳は両者を同時に見ることができません。

一方が見えている時は、他方は見えないのです。

普段、仕事では目の前のタスクに集中します。タスクは、何かを成し遂げるための手段なのですが、そればかり見ていると、肝心の目的が見えなくなってしまうのです。

手段と目的を取り違えてしまった事例として、シャープの亀山工場があります。

そもそも、同工場は、高品質な製品でブランド価値を高め、利益を上げることを目的に作られたのですが、いつしか、亀山工場の稼働率を上げることが目的化し、採算度外視の量産体制が常態化。赤字を垂れ流す結果になりました。

ある通販会社は、無料お試しセットを申し込んだ方に、抽選でカニをプレゼントする企画を立てました。しかし、そこに申し込む顧客は、商品ではなくカニに関心がある人ばかりで、目的である本商品の購入にはまったく効果がなかったと言います。

目的と手段の取り違えは「経営の根幹」でも起きる可能性があります。

人が商品・サービスを買うのは「自分の人生を豊かにしたい」「幸せになりたい」という目的のためで、その手段として商品、サービスがあるわけです。

にも関わらず、企業は、顧客にとって手段である商品・サービスを多く売ることを目的にしてしまいます。

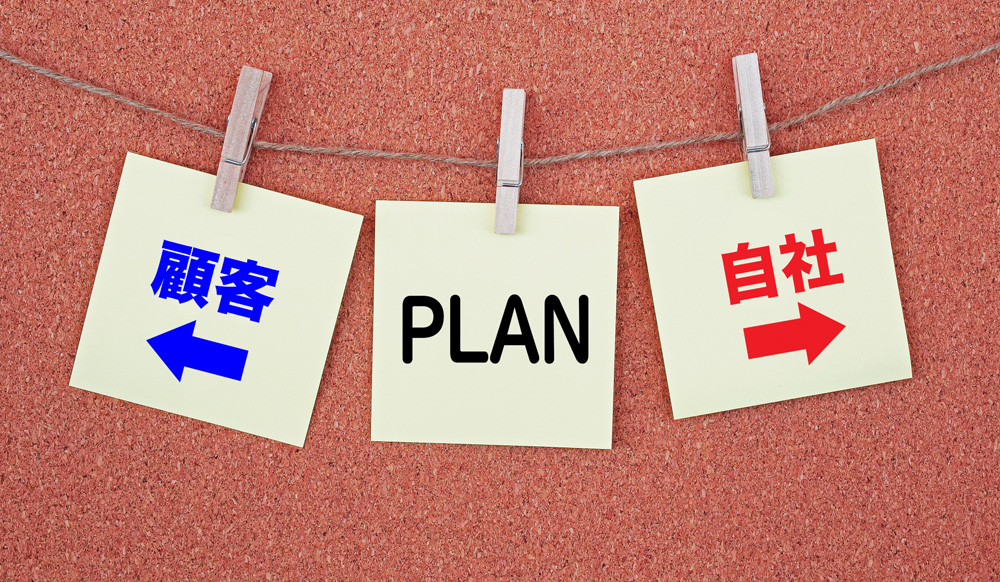

顧客と企業の目的の乖離こそが、商売がおかしくなる根本原因ではないでしょうか。

僕は、様々な企業の会議に出席してきましたが、会議で「顧客の幸せ、成功」について話し合っている企業は非常に少数で、ほとんどが自社の数字の話に終始しています。

それでも、経済が成長する時代では通用しました。

当時の生活者は、モノが欲しくて行列を作っていたわけで、主導権は企業側にありました。

しかし、現代人はモノに満たされ、「おもてなし」に代表される心の豊かさを求めるようになりました。

そんな時代に、顧客との間に目的の乖離が負いていたら経営は上手くいくはずがありません。

企業内部でも取り違えが起きています。

経営資源の代表は「人」「モノ」「金」「情報」ですが、これらは利益という目的の手段という位置づけになっています。

しかし、社員は、自分が幸せな人生を送るために働いています。経営陣と社員との間に目的の乖離が起きている組織も上手くいきません。

企業で起きる様々な問題は、こうした「目的の取り違え」が発端になっていることが多いのです。

私たちは、気づかぬうちに“手段”に夢中になり、“目的”を見失ってしまいがち。だからこそ、立ち止まり、問い直す習慣が必要なのだと思います。

「今やっていることは、誰の、どんな幸せにつながっているのか?」と。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。