成長率依存からの脱却―企業に求められる豊かさの再定義

企業の繁栄を測るモノサシが、売上や利益などの数値しかない企業は原理的に破綻します。

なぜならば「永遠 に増え続ける」ということは自然の理に反しているからです。

経済が成長するためには、モノの欠乏と人口増加が大前提になります。

不便がある=もっと暖かい家に住みたい。家事を楽にしたい。早く安全に移動したいといった渇望があり、それを望む人口が増えれば経済は成長する可能性を秘めています。

しかし、今はこの2つが落ち着きました。

現代人は、有り余るモノにうんざりしており、「こんまり」こと近藤麻理恵さんの本を読み断捨離に励んでいます。

これに人口減少が加われば、経済成長は鈍化するのは自明のこと。

成長が止まることを嘆くのは、成長期を過ぎて身長が伸びなくなったことを嘆くのと同じくらい不毛なことだと思うのです。

肉体的な成長から、精神的な成熟へと舵を切る必要があります。

それなのに、相変わらず経済のモノサシ一辺倒で豊かさを測れば、私たちはいつまで経っても苦しむことになると思います。

「日本がダメになった論」は今に始まったわけではありませんが、SNSを中心に実態以上に喧伝されています。

確かに、経済的な富に限定すればそうですが、それ以外のモノサシを知れば、その限りではないことが分かります。

国の豊かさは「教育の普及」「医療の充実」「インフラの整備と維持」「格差の是正」「失業率」「安全保障」といった、複数の要件で成り立ちます。

これらの項目を先進西欧諸国を比較すれば、実はほとんどの項目で日本はトップクラスなのです。

特に米国と比べれば、日本が劣っているのは経済成長率だけと言えるでしょう。

複数のモノサシを持つことで認識が変わるのではないでしょうか。

米国の経済が急成長した時代に、ロバート・ケネディ(ジョン・F・ケネディの弟)は次のような言葉を残しています。

「GDPでは豊かさは測れない。詩の美しさや家族の絆、思いやりといった、私たちの人生を価値あるものにする要素は何も計測できていない」

いいこと言いますね。

企業も同様です。

伸びないものを伸ばそうとすれば、働く人に無理を強いることになり、歪が生じるのは当然のことです。

私たちは、経済数値以外に、どんなモノサシを持つことができるでしょうか。

それは各社独自の尺度が必要ですが、僕が審査委員を務める「ホワイト企業大賞」の応募企業が考える尺度が参考になるので紹介しますね。

□「経営理念」「使命」を中心軸に、全社員が顧客満足の実現を目指して全力邁進することで、その仕事の真のやりがい、自身の成長を実感できる。

□機械的な組織の逆、生命力の高い組織。機械的な組織では、人は歯車のようなパーツとして認識され、その人らしさは重視されず効率ばかりが重視されかねません。生命力の高い組織とは、一人ひとりが本来持つ衝動・その人らしさが開放されており、その会社らしい形となっている。

□働く一人ひとりが個がもつ強みや魅力を最大限に生かし、 そして苦手なことは補い合える企業。そうすることで、個々人のパフォーマンスが最大化され、 内なるモチベーションも上がり、 結果として組織が健康的でありながら 社会に貢献できると考える。

経済数値が増え続けることは自然の理に反しています。

豊かさの尺度を複数組み合わせて、時代に合った豊かさをデザインする力がリーダーには求められると思いますが、いかがでしょうか。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

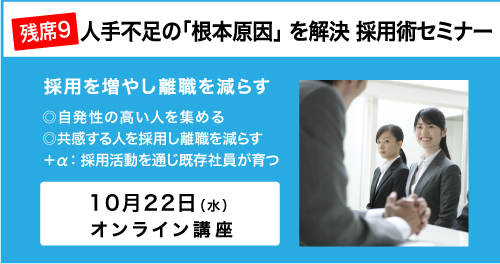

※年内最後の「採用術セミナー」開催

✓自発性の高い人材がたくさん集まる。

✓自社の隠れた魅力を発見する。

✓自社の文化に合うかを見極める。

10/22(水)年内最後の開催です。この機会をお見逃しのないように!