企業の社会貢献は「社会的資産」…中小企業が果たすべき新しい役割

社会には、経済合理性だけでは解決できない問題があります。

例えば、盲導犬や聴導犬の育成です。育成には多額の費用がかかる割に、市場が小さいのでビジネスになりづらいのです。

難病の治療もそうですね。

商売になるかどうかは、市場のサイズと開発のコストの関係で決まります。

開発コストが回収できる市場規模かどうか?ということ。

よく「企業の営利活動は社会貢献だ」と言う人がいて、その通りなのですが、それは経済合理性の内側の課題に限定されます。

合理性の「外側」の課題は誰が対応しているのでしょうか。

民間ボランティアや寄付、あるいは公的機関ということになりますが、実は、企業が支えているケースも結構あります。

例えば、スジャータで有名な「めいらく」です。

同社は、食と健康の観点から無臭にんにくの研究を始め、1990年にサプリメントを開発しました。しかし販売は行わず「健康づくりの一助に」と社内外の希望者に無償配布しています。

身近なところでは「子ども食堂」もありますね。

子どもが一人でも安心して立ち寄れ、無料または安価で食事がとれる場で、地域住民のボランティアと寄付により運営されています。

飲食店が場を提供することも多く、支えられる子どもと、支える人を結ぶハブの役割を果たしています。

僕は、中小企業が、合理性の「外側」の活動をするなら、ハブの役割を果たすと良いと考えています。

社会貢献というと、どうしても無償で何かを提供すると考えがちですが、それだとなかなか持続が難しい。

人と人を繋ぐという役割であれば、労力や費用を分散できるので継続できます。何よりも価値あることは、企業の社会貢献活動が「社会資本」として蓄積することです。

僕が経営してきた新聞店でもハブの役割を担ってきました。

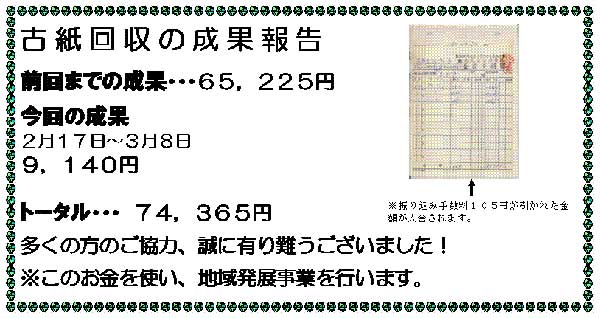

古新聞を回収し、リサイクルした収益で地域活性化事業を立ち上げたのです。方法は、新聞購読者に読み終わった新聞を提供していただき、古紙業者に売ります。

収益金の成果は、自社発行の手づくり新聞を通じて地域に報せます。

半年で30万円ほどの収益が得られますが、それを元手にイベントを企画します。企画運営には地域の方に入ってもらい、企画から運営まで一緒に行いました。

ウォーキング講座の様子

この活動を始めた動機は、純粋に、地域への恩返しということですが、結果的にビジネス的なメリットを享受することになりました。

ざっと挙げると次のようなメリットです。

1、組織風土の健全化

2、社内の人間関係とチームワークの醸成

3、顧客との関係向上

4、インフルエンサーによる拡散・宣伝効果

5、企業価値の向上

4に関して補足すると、企画運営に参加してくれるようなアクティビストは発信力があるんですよね。

今、社会貢献活動をする企業を購買先に選ぶ生活者が増えています。

しかし、経済合理性のために貢献活動をするのは本末が転倒していると思います。現代の生活者は、そういう思惑を見抜く感性があるので、かえって嫌われてしまうと思います。

まさに「徳」と「得」が同義になりつつある時代に突入したと実感しているのです。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

※年内最後の「採用術セミナー」10/22(水)です!

✓自発性の高い人材がたくさん集まる。

✓自社の隠れた魅力を発見する。

✓求人シナリオを描く。

年内最後の開催です。この機会をお見逃しのないように!