指示ゼロ経営の達人が実践する8つの行動 〜その2〜

先日、「指示ゼロ経営の達人が実践する8つの行動」という記事を書きました。

→こちら

ベンチマークの意味を込めた記事ですが、文字数の都合で4つしか紹介できなかったので、今日は、その続きを書きますね。

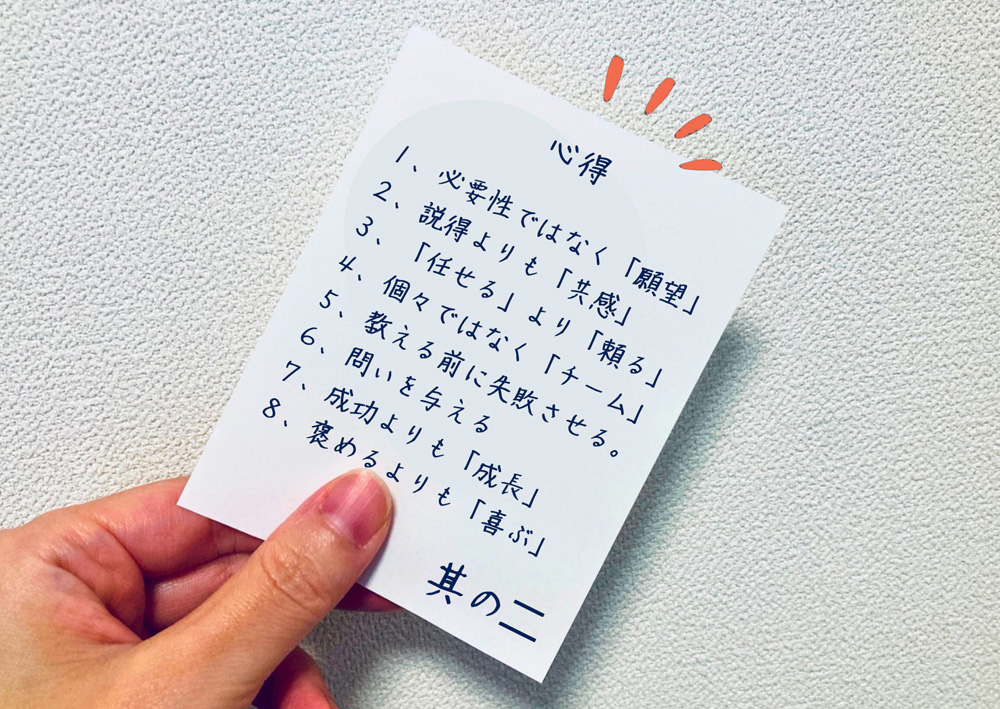

改めて8つの要件を紹介します。

1、必要性ではなく「願望」を語る。

2、説得よりも納得。納得よりも「共感」

3、「やらせる」ではなく「任せる」さらには「頼る」

4、個々ではなく「チーム」に接する。

5、教える前に、失敗させる。

6、答えを与えるのではなく「問いかける」

7、成功よりも「成長」を。

8、褒めるよりも「喜ぶ」

前回4までを紹介したので、今日は残りを考察します。

5、教える前に、失敗させる。

成長とは、自分というシステムが変わることで起こります。あるインプットに対し、これまでとは違うアウトプットができるようになることです。

そのためには従来のシステムが壊れるという過程が必要で、その典型が「失敗体験」です。本人は動揺するのですが、熟達者はこの瞬間を待ってアドバイスを与えるのです。

逆に、これ以外のタイミングでのアドバイスはあまり効果がないと考えた方がよいでしょう。

6、答えを与えるのではなく「問いかける」

5の「教える前に、失敗させる」の補足になるのですが、熟達者(マスター)は「行動」を示すのではなく「目的」を問うことで部下を育てます。

行動には理由があります。目的のためにある行動をするわけですから、目的を知れば、行動は自分で考えることができます。

札幌に行くという目的が分かっていれば、飛行機が欠航しても別の方法を考えることができるのです。

部下が「どうしたら良いか?」と悩んでいたら、「何が目的だっけ?」と問うことです。それでも答えを出せなかったら、事例などを提供し「後は自分たちで考えてみて」と放します。

自分「たち」と表現したのは、前回記事で説明した「個々ではなくチームに接する」ということに基づきます。

7、成功よりも「成長」を。

経営学に「正味現在価値」という概念があります。

将来にわたって得られる価値を勘案する考え方で、例えば、「今、100万円もらえる」と「10年後に100万円もらえる」という2つの選択肢があれば、預金金利や資産運用の可能性を考慮すれば、絶対に今もらった方が良いということになります。

マスターは、人材育成にもこの考え方を取り入れ、今の成功よりも将来の成長を重視します。

それが、5の「教える前に、失敗させる」に接続するわけです。

8、褒めるよりも「喜ぶ」

褒めるという行為は、立場が上の者から下の者に対し行われます。例えば「偉い」「よくやった」という言葉です。

これらの言葉を部下から上司に言ったら違和感ありますよね。

褒めることは、一時的な成長には効果がありますが、続けると上下関係を強化し、部下は、褒められるかどうかで行動を判断するようになります。

褒めるという行為には、上司のコントロール下に置かれ、主体性を失う危険性があるのです。

また、人間は慣れる生き物ですので、褒め続けるなら、より熱く情熱的に褒めないと効果が消失します。

そんなことは不可能ですよね。

というわけで、ようやく8つの紹介が完了しました。

前回の記事と併せ、時々、行動のチェックにご活用いただければ嬉しく思います。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

【受付中】人手不足の根本を解決 採用術セミナー

今回は少人数での開催になります。

そこで、オンライン受講に加え、会場受講も可能になりました。会場は米澤の自宅です(笑)

会場受講を希望される方は、お申し込みフォームの「お問い合わせなど」の欄に「会場参加希望」とご記入ください。