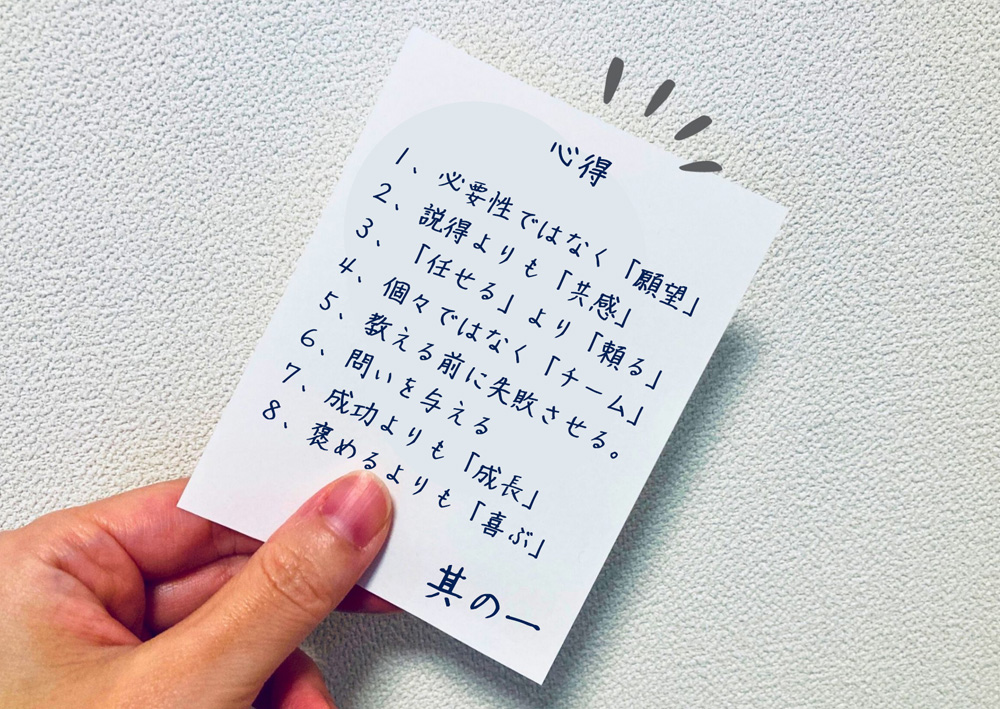

あなたは何個、当てはまる?指示ゼロ経営の達人が実践する8つの行動

指示ゼロ経営をマスターするためには、熟達者の会社に行きベンチマークすることが有効です。

実際に指示ゼロリーダーの言動に触れることで、リアルをインストールすることができるからです。

例えば、ある社長は、自分は社員に真摯な態度で接していると思っていたが、熟達者の対応を見て考えを改めました。

熟達者は、社員が相談に来ると、仕事の手を止め、体を社員の方に向け、社員が喋り終わるまで聴くに徹するという対応をしていたのです。

この光景を見て「社員から絶大な信頼を得るのも頷ける」と納得していました。

ということで、今日は、ベンチマークとまではいきませんが、指示ゼロマスターの考え方や言動の特徴を紹介します。

全部で8つ紹介できればと思います。

1、必要性ではなく「願望」を語る。

マスターは「◯◯がしたい」と願望を語ります。対しビギナーは「◯◯する必要がある」という表現をします。この2つの違いは、主体の有無です。後者は、主体か曖昧な一般論で、人を動かす力はありません。口にしやすいのですが効果は限定的です。

組織内にムーブメントが起きる時というのは、願望を持った人に「この指とまれ」で仲間が集った時です。

2、説得よりも納得。納得よりも「共感」

ビギナーは部下を説得します。一方的に語り「分かるだろ?」と迫ります。何度も語れば、とりあえずは納得してくれますが、それでは真のモチベーションは生まれません。

真のモチベーションは情動レベルで共感した時に生まれます。マスターは、合理性だけでなく、自分の提案の先にある「意義」を伝えます。そして対話をします。

自分が語る時間よりも、部下の話を聞く時間が長く、対話の中から双方にとって価値ある意義を形成します。

3、「やらせる」ではなく「任せる」さらには「頼る」

ビギナーは指示命令で部下を動かします。中級者は部下を信頼し任せます。マスターは部下を頼りにします。

「任せる」と「頼る」にはどんな違いがあるでしょうか。

前者には「私でもできるが権限を移譲する」というニュアンスが含まれます。いわば「任せる」という名の指示命令です。

対し、後者には「私1人では出来ない」という自己開示と、相手へのリスペクトが含まれています。

どちらの言葉が自発性を刺激するかは自明ですよね。

4、個々ではなく「チーム」に接する。

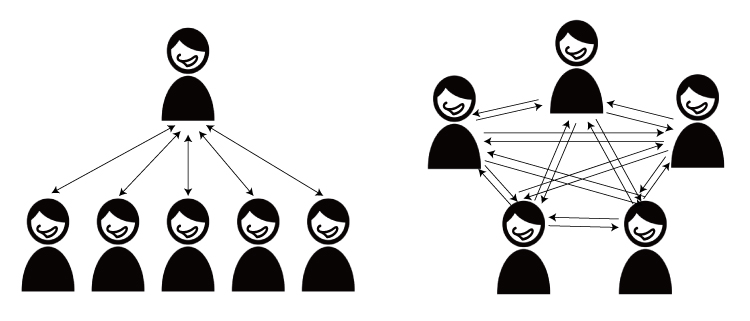

マスターは、チームに課題を与え、協働で解決することを求めます。報連相は基本的にチーム単位か、チームの代表者と行います。

対し、ビギナーは個々の部下との報連相を強化します。もちろん、方針を伝える時などには必要ですが、プロジェクトが動き出したら、チームに関わるという姿勢が求められます。

そもそも、上司がマンツーマンで指導するのは物理的な限界があります。

仮に5人の部下がいて、上司に1日あたり1時間、部下を指導する時間があるとすれば、1人あたりに割ける時間は12分しかありません。実際は、問題を抱えている部下に多くの時間を費やしますので、ほとんどの部下が放置されることになります。

学びの機会が増えると、学びの機会が増えるだけでなく「いい先生」に出会う確率も高まります。

いい先生とは上司や先輩とは限りません。

いい先生の条件とは…「聞きたい時にすぐに聞ける」「人間的な相性が良い」「教わる側よりも少し先を行っている」「自分にもできなかった経験があり、教わる側の気持ちが分かる」といった要件を満たす人です。

この条件を満たすのは、上司や先輩以外の人ではないでしょうか。

自律型組織(右)は学習機会が多い。

さて、マスターの特徴を8つ紹介するつもりだったのですが、気づけば文字数が多くなってしまいましたので、残り4つは別の機会に譲りたいと思います。

ちなみにタイトルだけ出せば…

5、教える前に、失敗させる。

6、答えを与えるのではなく「問いかける」

7、成功よりも「成長」を。

8、褒めるよりも「喜ぶ」

というものですので、次回をお楽しみに!

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。