高校野球の問題から学ぶビジネスの未来

広陵高校野球部の一件を受けて、改めてある書籍を読み返しています。

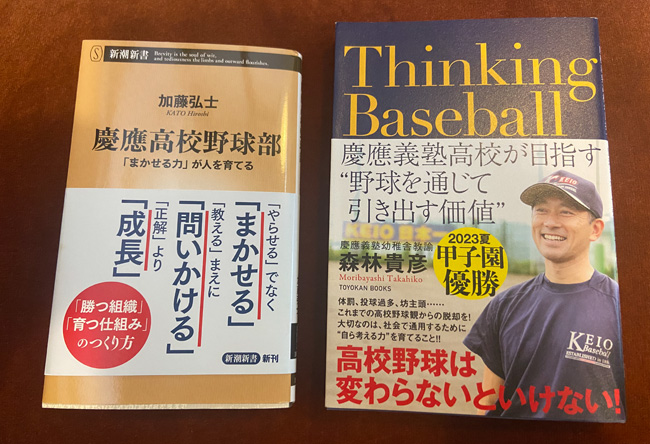

その2冊とは…

慶応高校野球部「まかせる力」が人を育てる

Thinking Baseball 慶応義塾高校が目指”野球を続いて引き出す価値”

慶応高校は「エンジョイベースボール」を掲げ、選手個々が主体的に考え、行動することを重視しているのですが、そのあり方が指示ゼロ経営に近いんですよね。

『慶応高校野球部「まかせる力」が人を育てる』の中に次のような一文があります。

日本が右肩上がりの成長を続けている頃、企業内で野球部の経験者が求められ、重宝された。レギュラーの座をつかむのは指導者の指示を忠実に遂行できる選手であり、先輩の理不尽な要求にもめげないストレス耐性を身につけた者たちだった。高校野球の世界観はそのような人材を育ててるにあたって有効であり、卒業後は上位下達のシステム内で、一定の評価と成功を収めることが可能だった。

書籍は、数年前に発売されたものですが、私たちに大きな反省を促す重みがあります。

この一文は「上意下達型の人材が社会で求められた」と読めますが、実は論理が逆で、「社会の要請により、そのような教育が行われた」ということが真理です。

部活動に限らず、教育そのものが、ビジネス界が求める「上意下達型」の人材を育ててきたのです。

だから僕は、今回の一件は、私たちビジネスパーソンも無関係ではないと考えているのです。

広陵高校が行った保護者説明会の様子を、校長が「何ひとつ質問が上がらず、私たちの意志を受け取ってもらえたと思っております」と評価していました。

まさに上意下達型人材育成の賜物といったところでしょうか。

どんな時代でも、変革は事件を機に起こりますが、その時にはすでに新しいパラダイムの萌芽があります。

高校野球界では慶応高校がそれにあたると考えています。

慶応高校の取り組みを「Why」「How」「What」の枠組みで整理したいと思います。

「Why」…なぜ野球をやるのか?

慶応高校では、高校野球のためではなく「社会に出てから活躍する人間になるため」と定めています。そういう人間になる訓練の過程で、野球が強いチームになるということです。

野球が強くなる「その先」の到達点は、野球そのものよりも意義がありますから、その強い牽引力によって練習に励み、野球が上達するということになります。

企業でも同じ構図が求めるから、パーパスやビジョンの必要性が語られるのだと思います。

「How」…どのように訓練するのか?

同校では、任せ、考えさせ、主体的に行動することを生徒に求めます。指導者は、正解を教えることはせず、常に問いかけ、自分で正解を導き出す訓練をします。

同時に、失敗の機会を奪わないという信条を持ち、失敗から学び抜く育成方針を持ち、生徒に接しています。

「What」…もちろん野球ですが、「エンジョイベースボール」の方針のもと、「高校野球は丸坊主」といった常識を覆すスタイルを貫いています。

いかがでしょうか?「Why」「How」「What」に一貫性があることが分かりますね。

先ほど紹介した『慶応高校野球部「まかせる力」が人を育てる』の一文には続きがあります。

だが、時代は激変した。現代社会に求められるのは、自ら考え、試行錯誤を繰り返した上で、最適解を導き出せる人材になった。そして、求められるリーダー像も、従来の「俺についてこい」というカリスマ方から、部下との対話を重視し、組織内のモチベーションを高めるタイプへと変わりつつある。

慶応高校野球部において、新時代を見据えた教育が成功したことは、ライバルである仙台育英高校の須江航監督の言葉からうかがい知ることができます。

(慶応高校は)個人差はあるにしても、野球の中の瞬間瞬間で、プレーが行われる直前に何をすべきか、彼らの中にはいくつかちゃんと選択肢があると感じます。例えばランナー1塁で打席に立った。あるいはランナー2塁で自分がランナーです…というその場面ごとに、次にどんなプレーをすればいいのか、1つではなくて複数のイメージが湧いている。その中でも優秀な選手は、最適解に近いものを必ず選択する。でも、思考力のない人間は、選択肢を1つしか持っていない。

「高校野球の話でしょ?」で片付けては勿体ない、素晴らしい教訓が詰まっていると思います。

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

※年内最後の採用術セミナーを10/22(水)に開催

✓自発性の高い人材がたくさん集まる

✓面接時の情熱とヤル気が入社後も続く

✓先輩社員が新人の教育に関心を持ち共に育つ

人手不足解消だけでなく、自律性の高い組織を実現します。