会議時間の短縮は繁栄の第一歩。CIA極秘マニュアルから学ぶ会議進行法

第一次世界大戦時のCIAの機密資料に、潜伏先の組織を内部崩壊させるマニュアルがあります。

11の項目から成るのですが、そのうちの3つが「会議を長引かせる」テクニックです。

ざっと紹介すると…

・可能な限り案件は委員会で検討。委員会はなるべく大きくすることとする。最低でも5人以上。

・前回の会議で決まったことを蒸し返して再討議を促す。

・重要な業務があっても会議を実施する。

ドキッとした方もいるのではないでしょうか。

このことは組織運営に携わる者にとって、厳しい警告と洞察を与えてくれます。

スタンフォード大学が、世界中の企業を調査した結果、最もイノベーティブな成果を上げた組織の特徴として、計画段階にかける時間が少なく、実施段階における時間が多いことを明らかにしました。

計画は仮説をもとに検討しますので、やってみないと分からないことだらけです。だから、できるだけ早く実行に移し検証することが大切。

失敗することもありますが、それは「仮説が間違っていたことが分かった」ということですので歓迎すべきことなのです。クヨクヨせずに、次の行動に一歩を進めることが大切です。

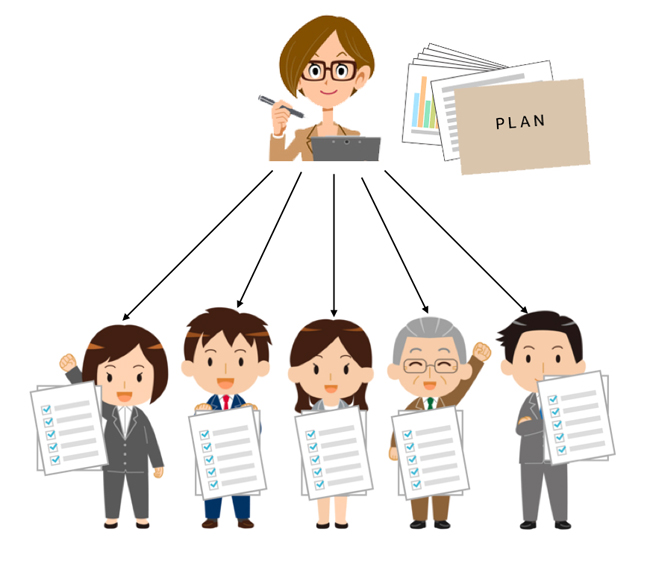

さて、会議を短くし、行動のウェイトを高めるためには、組織をトップダウン型から自律型に変容させる必要があります。

その第一歩は、計画段階から部下に参画してもらうことです。

トップダウン組織では、計画はリーダーが立て、部署、あるいは部下にブレイクダウンする方法が主流です。

この方法だと、メンバーは自分の仕事しか観えなくなるという弊害が起きます。

会議では、メンバー1人1人が進捗報告をする必要に迫られ、それだけで相当な時間を要してしまいます。しかも、自分の発表のことで頭がいっぱいで、仲間の発表を聞いていません。成果を出せなかった社員は、その言い訳として「実は、◯◯な問題があった」と新たな問題提起をして、場を混乱させることもあります。

こうしてCIAが考案した組織崩壊の道を歩むことになるのです。

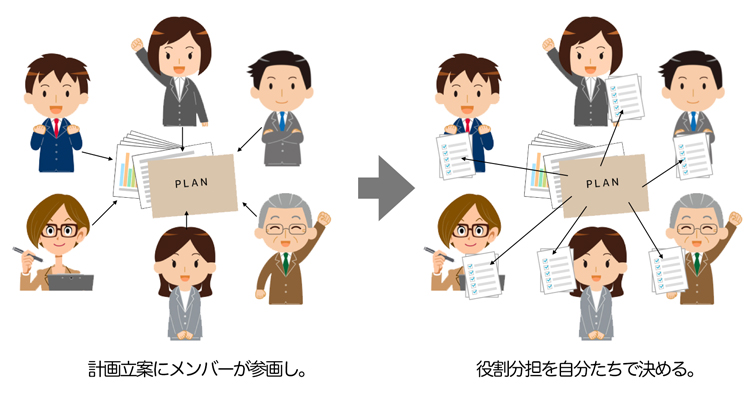

指示ゼロ経営では、計画段階から全員が参画した上で役割分担を決めます。

部下が計画段階から参画するメリットは非常に大きい。

1、全体像とともに、仲間の役割も把握できる。

2、自分の行動が全体に与える影響が理解される。

3、仲間の行動に関心を持つ。

4、助け合いが活性化する。

5、上司の負担が軽くなる。

そして会議が短くなります。

会議では、司会者が「何か問題を抱えている人、悩んでいる人はいませんか?」と振るだけです。

いなければ終了です。

つまづいている人がいる場合、2人か3人の小グループを作り支援します。

時として、計画の修正が必要なこともありますが、それも長くて60分ほどで可能です。

圧倒的に行動に費やす時間が増えるので、PDCAサイクルが高速回転するのです。

会議に時間を費やす組織ではなく「行動が生まれる」組織へ。

会議時間を、自社の経営力のバロメーターの1つにしてみてはいかがでしょうか。

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

▷セミナー、イベント、社内研修のお知らせ

■社内研修のご依頼はこちら

みんなで学び一気に指示ゼロ経営の文化を創る。御社オリジナルの研修を構築します。

現在、2026年1月からの研修を受け付けております。

■講演会を開催したい方

所要時間90分。経営計画発表会や新年決起大会の後に!

・自発的に働く意義と愉しさが体感できる。

・事例9連発!「自分たちにもできる」と行動意欲が高まる。