経営計画書は製本するな…変化の時代に効く経営計画書の新常識

「経営計画書を綿密に作り込む」というこれまでの常識が大きく変わろうとしています。

その理由は、正解がなく変化が激しいので、綿密な計画を立ててもその通りに行かないことが多いからです。

しっかりと作り込んでしまうと変更に融通が効きませんので、経営計画書によって活動が縛られてしまうという本末転倒が起きてしまうのです。

というわけで、今日の記事では、変化の時代に対応した「機動性の高い経営計画書」について考えます。

指示ゼロ経営では、製本された経営計画書は作りません。拙著「賃金が上がる!指示ゼロ経営」で紹介した、株式会社AKASIも、株式会社ザカモアも製本はせず、事業の想いと大まかな方向性をA3の紙に記しているだけです。

当社では、以前はA4サイズで30ページにもわたる計画書を作っていました。作成には1ヶ月ほどかけ、経営計画発表会を行い社員に周知してきました。

社員は、一応は真剣に聞いてくれるふりをしてくれるのですが、発表会が終わると計画書を机にしまってしまいます。僕が一生懸命に考えたスローガンも、3日も経つと忘れてしまうんですね。

その様子を、腹立たしさと焦りをもって見ていました。

当時、新聞業界は過渡期…成熟期が終わり、長い衰退期に突入する時期にいました。このフェーズでは、従来の手法が通用しなくなります。それは、営業のやり方といった技術的な課題ではなく、ビジネスモデルそのもの…「新聞を仕入れて売る」という業態を変えなければいけないのです。

しかし、新しいビジネスモデルが分からない。

経営の教科書には「経営資源を活用して新たな価値を作りなさい」といった概念しか書かれていません。

僕は、分からないなりに考え、計画書にもとめ製本しました。しかし、実行した瞬間に想定外のことが起き、変更を余儀なくされます。しかし、作り直しても作り直しても想定外の事態が発生し、気づけば、年がら年中、計画書の修正ばかりというおかしな状況に追い込まれたのです。

社員は、朝令暮改の繰り返しに翻弄されヤル気を失いました。先行きが観えない不安に加え、僕に振り回されるストレスから、組織は機能不全に陥りました。

僕に残された道は2つ。

・変化を先読みした完璧な計画書をつくる。

・変化に応じて柔軟に変更できる計画書をつくる。

後者しかないことは自明でした。

過去の反省から学んだことは次の4つです。

1、社員が計画に参画しないと自分事にならない。

2、社員が計画に参画しないと、計画の全体像が観えなくなる。

3、僕1人でつくると新聞屋の発想から抜け出せない。

4、製本はせず、サッと書き換えられるフォーマットが必要。

そこで、ホワイトボードで計画書を立てるというアイデアに行き着きました。

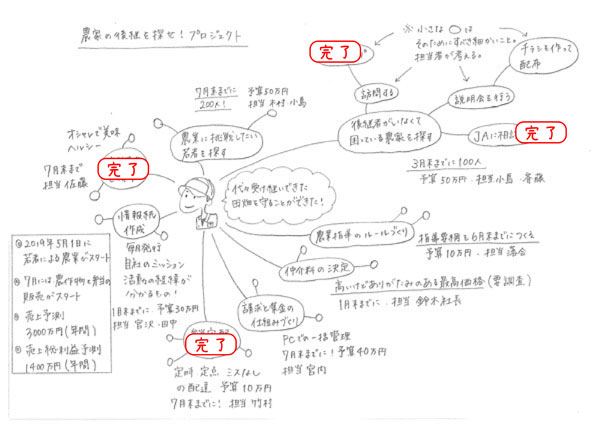

想いと方向性は僕が示し、社員と一緒にワイガヤで作りました。今見ると、マインドマップっぽいですね。

計画の骨子は、各部門長と一緒に作り、各部門の計画は現場のメンバーが参画して作ります。

こうすることで、全社員が計画の全容を把握できるとともに、タスクの担当も立候補で決めることができるようになります。

完了したタスクには「完了」のスタンプを押し、進捗の見える化を行いました。

サッと消して書き直せるので、計画変更も柔軟かつ素早く行うことができます。

指示ゼロ経営の経営計画書は、このホワイトボードが原点です。今では、よりシンプル、効果的にアップデートしてありますがね。

経営計画書は「未来を正確に言い当てるための設計図」ではなく、「変化に適応し、航路を修正し続けるための羅針盤」です。

ということで、参考にしていただければ幸いです。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

【お知らせ】

あなたの組織の自律性はどのくらい?

無料で自己診断できるサービスがありまますのでご活用ください。

メールアドレスを入力し、20個の設問に答えるだけで、すぐにメールで診断結果が届きます。

なお、回答内容・診断結果等は、回答者のみが確認でき、弊社では一切知ることができませんので、安心してご利用してね!

https://bit.ly/42GWMXb