“常識”を一旦保留せよ…アインシュタインは1+1を2とは言わなかった。

10年ほど前に「もんだ族」という言葉が静かに流行りました。

あまりに静かだったので、知らない方が多いと思いのではないでしょうか。改めて説明すると「◯◯とはそういう”もんだ”」と、従来の考え方に固執している「頭の固い人」を指す言葉です。

当時は「そういう人いるよね」という程度に捉えていたのですが、改めて考えると、私たちはみんな「もんだ族」なのかもしれないと思うのです。

例え話になりますが、人間が認識できる色は、虹に表れる「赤・橙・黄・緑・青・藍・青紫」の7色ですが、ハチドリなどは、これ以外の色を認識できると言います。ハチドリの目を装着すれば、そこには「ないはずのものが見える」ぶっ飛んだ世界が広がるのです。

人間はハチドリの世界を知らずに、自分の色メガネを通して視えている世界をすべてだと思い込み、「もんだ」を生きているのです。

統合失調症の治療では、幻覚や幻聴を抱えている患者に対し、それが実在しない=その人の「もんだ」であることを理解してもらうことが非常に難しいと言います。

ある女性は、統合失調症により被害妄想に取り憑かれた弟が、いつか自分を襲うのではないかと恐怖の日々を送っていました。

医師に弟のことを相談するのですが、医師は困り果てます。

なぜなら、その女性に弟はいないからです。

特異な事例を出しましたが、私たちも例外ではなく、普段から「もんだ」に陥っている可能性があります。

先日、ラジオ番組で、言葉にまつわる「もんだ」を学者が解説していました。

「議論が煮詰まる」という言葉を「行き詰まって先に進まない」と誤用する人が多いという話がありますね。

正しくは「議論が熟して結論に近づく」というポジティブな意味で、語源は「料理が煮えて水分が減り、完成に近づく状態」から来ています。

これに対し学者は言います。

「煮詰めすぎて焦げてしまった」というイメージから「行き詰まる」と解釈したわけですが、そもそも煮物の様子を語源にしているのであれば、そういう解釈をしても良いはずです。

今後も誤用する人が増えれば、それが標準になる可能性があります。

ちなみに、標準が変わった言葉に「敷居が高い」があります。

本来は「不義理をしてしまい、行きにくい」という意味ですが、「高級すぎて入りにくい」という意味で定着していますね。

このように「もんだ」とは、実は不確かなものですが、今日の記事を書いた目的は、自分の「もんだ」を少しでも手放すことができれば、人材育成の可能性が広がるということです。

リーダーの「もんだ」の範囲内で育てれば、リーダー以上の人材は育ちませんし、気づけば時代遅れになってしまいます。

「もんだ」の枠を外すす事ができれば可能性は飛躍します。

例えば、有名な逸話にアインシュタインの「1+1」の話があります。

私たちの「もんだ」では正解は「2」ですが、アインシュタインは「1」と主張します。理由を聞けば、「2つの粘土を1つにすれば1つになる」ということ。

大器晩成のアインシュタインを見守ったのは母親ですが、もし母親が自分の「もんだ」の枠内で育てていたらアインシュタインの偉業はなかったかもしれません。

オランダの哲学者、エドムント・フッサールは「エポケー」という概念の中で、「もんだ」から解放されるコツを「あなたが間違いないと思っているものでも、一旦、保留してみなさい」と説いています。

「もんだ」は誰もが持っています。

上手に制御するためには、「一旦、保留する」という思考習慣が求められる。

そういうもんだと思いますよw

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

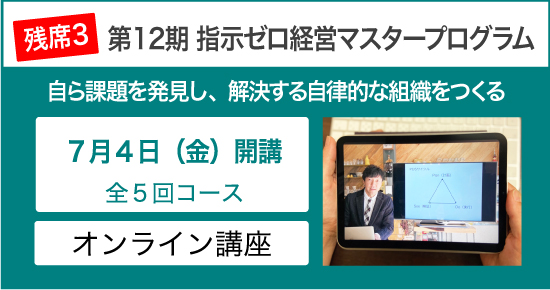

【残席3】指示ゼロ経営マスタープログラム12期

――指示ゼロ経営を学べる唯一の公開セミナーです。――

・自発的に共創するチームワークの条件

・短時間で豊かなアイデアを出す会議の進め方

・全員参加のプロジェクトの組み立て方

・自律型組織特有の部下との接し方

・自発的、継続的にPDCAを回すための仕組み