組織はある時、急に変わる…変革に欠かせない人材の選び方

「会社がなかなか良くならない」と悩む経営に対し、僕は「変容には時間がかかります」と伝えるようにしています。

体質改善と同じで、大切なことは時間がかかる。それを焦ってやると余計に時間がかかります。

まさに「急がば回れ」…じっくり取り組むことが、結果的に変容を進めるということです。

組織内に新しい文化やビジョンが根付く時には、その萌芽から浸透までには一定の法則が働きます。

まずは少数派が新しいモノやコトを提唱し、それを多数派が受け入れ組織全体に広がるのです。

そこには「すぐには変わらないが、急に変わる」という特徴があります。

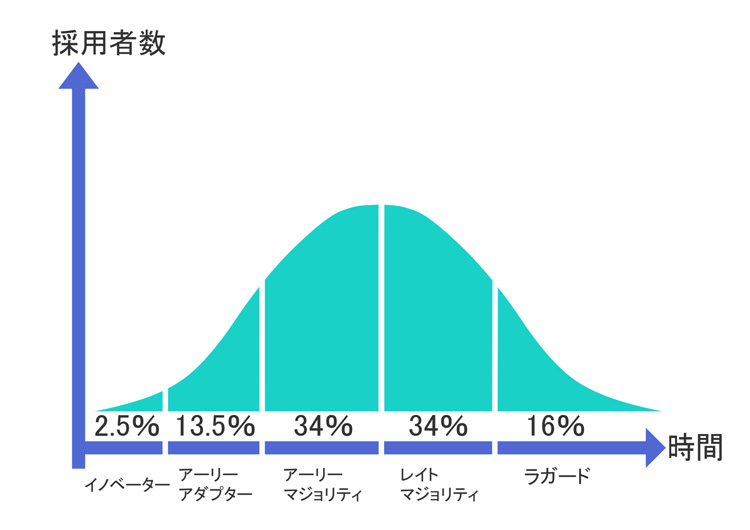

イノベーター理論では、普及の原則を5つの段階に分類し、それぞれに必要な役割を説明しています。

「イノベーター」「アーリーアダプター」「アーリーマジョリティ」「レイトマジョリティ」「ラガード」の5つの役割で、全体への普及にはアーリーアダプターからマジョリティ層への橋渡しが重要とされます。

例えば、i phoneが日本に上陸した2008年の秋、発売の1週間も前から寝袋持参で並んだのが「イノベーター」で、並びはしないが、早い段階で購入した人が「アーリーアダプター」です。

「アーリーマジョリティ」はアーリーアダプターが楽しんでいると購入します。「レイトマジョリティ」は慎重派でi phoneに不具合がないことを確認してから購入します。

「ラガード」はいまだにガラケーしか持っていない人ですね。

統計データでは、イノベーターは2.5%、アーリーアダプターは13.5%存在するのですが、この合計16%を超えると「潮目」が変わりムーブメントが一気に広がると言われています。

これが「すぐには変わらないが、急に変わる」という所以です。

さて、組織に新しい文化やビジョンを根付かせたいと望むなら、なんとしても16%の壁を超える必要があります。

そこで、僕は、最初に16%のメンバーを招集するという方法をお勧めしています。

当社の最新の経営支援プログラムでは、事前にプロジェクトに賛同する16%を抜集め、プレ研修を行うようにしています。メンバーは立候補で募るのが良いと思います。

プレ研修では、受講者1人1人の能力特性を分析し、次の4タイプに分類します。

・発想が豊富で新規開拓が得意な「アイデアマン」

・段取りが得意な「実務家」

・論理的思考に長けた「分析官」

・人間関係を大切にする「社交家」

これらの能力要件を明らかにし、16%の壁を超えるための役割を立候補してもらうのです。

具体的には…

1、「アイデアマン」が新しいモノやコトを立ち上げる。

2、アイデアマンが考えた案を受け「実務家」が実現プランを考える。

3、「分析官」が多数派が納得する説明をすると同時に「社交家」が多数派をムーブメントに誘う。

特に2と3がムーブメント発動に重要な役割を発揮します。

このように組織ぐるみで「ある時、急に変わる」を企てるのです。

最後に「ラガード」の扱いについて。

ラガードはムーブメントを妨げる邪魔者扱いされがちですが、集団には彼らが必要と考えられています。

その説は2つあって、1つは、集団が危機に直面した時の「余力要員」という説。もう1つは組織が採用した案に致命的な欠陥があった場合、集団が壊滅するのを防止するためと考えられています。

ラガードに腹を立てても得なことはありません。それよりも、賛同してくれる人とムーブメントを愉しむ方が効果的です。

このように、変革は計画的に設計し、仕組みとして動かすことができます。

16%の先導者を見極め役割を設計すれば、組織変革は必然にできる可能性があるということです。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

残席3】指示ゼロ経営マスタープログラム12期

――指示ゼロ経営を学べる唯一の公開セミナーです。――

・自発的に共創するチームワークの条件

・短時間で豊かなアイデアを出す会議の進め方

・全員参加のプロジェクトの組み立て方

・自律型組織特有の部下との接し方

・自発的、継続的にPDCAを回すための仕組み