整理整頓は万能か?…“散らかった机”にだけある創造性の種

私たちは、何の疑問も持たず、無条件に物事を受け入れることがあります。

例えば「経験豊富」や「継続は力なり」といったものですが、これらは普遍的なものではありません。

経験豊富に関しては、取り組む課題が過去の延長線上で解決できるものであれば問題ありませんが、これまでにないものへの挑戦の場合、かえって足かせになります。

成功するためには継続が欠かせませんが、一方で、正解がない時代では、とにかく色々と試してみて、上手くいく方法を残すという戦略が有効ですから、無思考に継続していたら開花はおぼつかないでしょう。

「整理整頓」もそう。

整理整頓とは、不要なものを処分して、必要なものを使いやすいように配置することを指します。この概念は「信仰」と言えるほど信奉者が多いのですが、これも普遍性がある概念ではありません。

どういうことでしょうか。

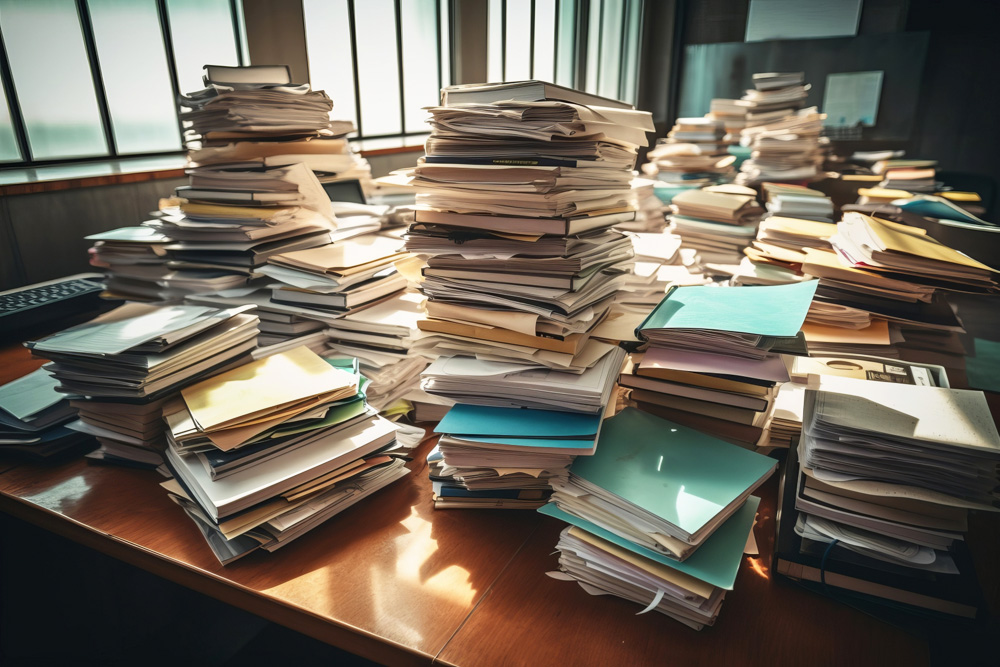

よく「天才の机は散らかっている」と言いますね。僕の先輩に、商品開発の天才がいるのですが、机はおろか部屋全体が散らかっています。オフィスにお邪魔した時に、「こんなに散らかっていて、何がどこにあるか把握できるのですか?」とお聞きしたら、「もちろんだよ」と陽気に答えましたが、その直後、ある書類を探すのに15分もかかっていました。

天才は煩雑が好きということは「ブリコラージュ」という概念で整理することができます。

ブリコラージュとは、ありあわせの材料や道具を使って何かを作ることを指します。フランスではホームセンターのDIYのコーナーの名称にもなっています。

元々は、フランスの文化人類学者、レヴィー・ストロースが「偶発性の開発」という概念をそう名付けたことが始まりです。

簡単に説明すると、何の役立つか分からないようなものを沢山収集しておいて、イザという時に役立てるという非予定調和の能力を指します。

レヴィー・ストロースは、先住民族が森を歩いている時などに、何の役に立つか分からないが「何となく役に立ちそう」という直感で拾ったものを保存しておき、それが後に大きな役に立つケースに注目しました。

同じことを、禅の言葉では「夏炉冬扇」と言います。夏の囲炉裏や冬のうちわのように、その時は役に立たないが、いつか役に立つかもしれないという意味です。

ちなみに、僕がブリコラージュという言葉を知ったのは、同名の喫茶店があったからです。店主に由来を聞いたところ「色んな人が集まって、偶然の産物が生まれる創発の場にしたい」という思いから名付けたそうです。

整理整頓された美しい店内でしたがね。

ブリコラージュは、不要なものは直ちに捨てる整理整頓信者からすると気持ち悪い習慣だと思います。

信者の中には「百歩譲って、拾ったものを保存しておく事はよいとしても、それを整頓しておくことは大切」と言う人がいますが、それはどうでしょうか。

ブリコラージュは偶発性の開発ですから、偶然の発見が欠かせません。

整頓されていないと「あれ、どこにあったっけ?」と探すことが多く、その過程で偶然の出会いがあるかもしれません。

目的の品に直線的に到達しない方が良いこともあるのです。

件の商品開発の天才(先輩)が、ものを探すのに15分間もかかるのは、途中で色んなものに出会ってしまうからです。

ちなみに、僕が経営してきた新聞店では、配達や折り込みチラシの現場では整理整頓を徹底してきましたが、創造性で勝負する企画の部署では、積極的に雑然を推奨してきました。

念のために申し上げると、僕は、整理整頓を否定しているわけではなく、ケースバイケースで使い分けが必要だと申し上げているのです。

基本的な豊かさが手に入り、より高度な創造性が求められる今、アイデアの種まで片付けてしまわないように、社内に「ブリコラージュの間」なるものを作っても良いかもしれませんね。

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。