「メダカの学校」に学ぶ、創造性と学習効果が倍増する組織設計

優れた組織は「メダカの学校」である。

今日は、僕がある社長から教わった、社員が自律的に学び合い成長する組織づくりについて考えたいと思います。

まずは、童謡「メダカの学校」の歌詞を確認します。

♪めだかの学校は 川の中 そっとのぞいて 見てごらん そっとのぞいて見てごらん みんなで おゆうぎ しているよ。めだかの学校の めだかたち 誰が生徒か 先生か 誰が生徒か先生か みんなで元気に あそんでる。

歌詞の中の太線部分が学習する組織に成長する要諦ということです。

今、上司が部下と1対1で面談を行う「1on1」という成長支援制度が注目されています。

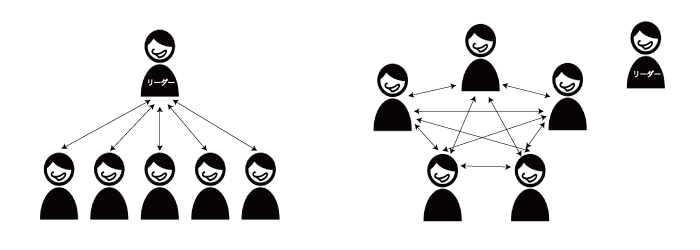

とても大切なことですが、あまりに1対1の関係が強化されると、部下同士の横のつながりが弱くなってしまいます。

アメリカ国立訓練研究所の学習効果の研究によると、学習効果は学び方で大きく変わることが分かっています。

講義を受けた時の習熟度は5%

読書した場合は…10%

視聴覚は…20%

実演を見る…30%

…………………………

対話する…50%

実際に体験する…75%

他者に教える…90%

「メダカの学校」では、誰もが先生になる機会があるので学習効果が高まることになります。

この他にも、学びの機会も比較にならないほどに増えます。

例えば、上司が部下をマンツーマンで指導する場合、部下が5人いれば「学びの機会」は5つしかありませんが、メンバー間で学びあった場合、n(n-1)=20になります。

学び合いの最大のメリットは「創発」にあります。創発とは、飲み会でよくある、ワイワイガヤガヤと盛り上がっているうちに、アイデアがアイデアを呼び、全く新しいアイデアが生まれるという様態です。

斬新なアイデアとは偶然性の賜物なのですが、このことを、スティーブ・ジョブズは評伝「Steve Jobs」の中で、次のように述べています。

創造性は何気ない会話から、行き当たりばったりの議論から生まれる。たまたま出会った人に何をしているのかを尋ね「うわ、それはすごい」と思えば、いろいろなアイデアが生まれてくる。

創発を期待して、Googleや3Mでは、勤務時間の一定割合(15%〜20%ほど)を通常業務以外のどんなことでも自由に使えるという制度を取り入れています。

最後に、メダカの学校の効果が分かるエピソードを紹介しますね。

数年前に、茨城県で理美容店を多数展開する「株式会社エイチ・エス・ケイ」で指示ゼロ経営の社内研修を行いました。

研修の打ち合わせは、ある幹部社員さんと行っていたのですが、僕は、その方を社長だと思って打ち合わせをしていたんですね。そう思わせるだけの視点の広さと深さがあったということです。

研修当日に違う方が社長だと分かって驚いたのですが、その時に、社長から「うちはメダカの学校なんですよ」と教えてくれたのです。

「誰が社長か社員か?」という学び合いがあるということだと思います。

実は、その幹部社員さんはその後、社長に就任しました。

僕に先見の明があったと言いたいところですが、これがメダカの学校の効果なのだと思います。

メダカの学校の知恵を取り入れてみてはいかがでしょうか。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。