やると決めたことを完遂する組織になるために

最近、生物学者の福岡伸一さんの本を読んでいます。

福岡先生は「動的平衡」という概念で、生物を研究しているのですが、これが経営や人生にも応用できるのです。

動的平衡によると、生命は、「つくる」よりも先回りして「壊す」を行っているそうです。

身体は日々、新陳代謝を繰り返していますが、その言葉から「細胞が古くなり、新しいものに生まれ変わる」と捉えてしまいますが、そうではないそうです。

実際は…

「古くなる前に、自ら積極的に壊している」

そうです。

書籍の中に「生きるために先回りして壊す」という表現がありましたが、これが経営と同じだと思ったのです。

どういうことでしょうか。

新しいことを始める前に、従来のものを壊す必要があるということです。

2025年が折り返し地点を過ぎ、一年の計の進捗を振り返っている方も多いと思いますが、一年の計ほど三日坊主で終わるものはありませんね。

なぜ人は、やると決めたことを継続できないのでしょうか。

9月決算の会社では、ちょうど今頃、新期の経営計画を立てていると思います。しかし、実行したのに気づいたら「なかったことになっていた」という企業が多くあります。

なぜ組織は、やると決めたことを継続できなくなるのでしょうか。

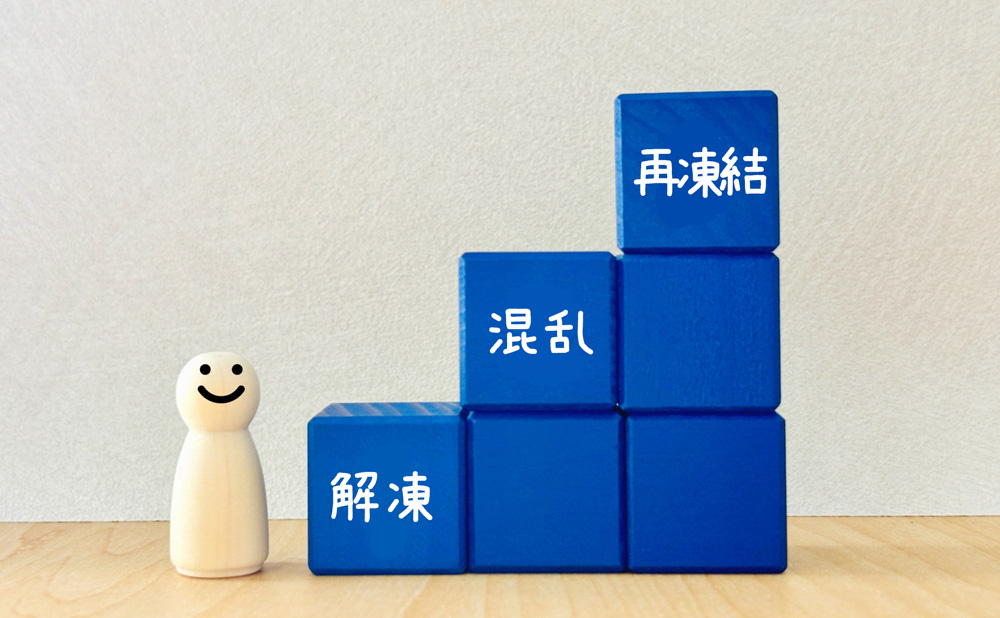

この件に関する研究として、心理学者クルト・レヴィンが提唱する「解凍→混乱→再凍結モデル」が参考になります。

レヴィンは、組織や個人の変革を実現するためには、次の三段階が必要と説いています。

・第一段階:「解凍」

今までの思考や習慣を終わらせる必要性を自覚し、変化の決断をします。

・第二段階:「混乱」

新しい取り組みをする中で混乱や苦しみが伴います。

・第三段階:「再凍結」

新しい考え方が定着し、新システムに適応していきます。

動的平衡に照らし合わせると、第1段階が「先回りして壊す」に相当します。

一年の計が三日坊主で終わるのも、経営計画がなかったことになってしまうのも、しっかりと解凍のプロセスを踏まない、つまり「これまでの自分を壊す」という儀式をスルーすることが原因と考えることができます。

過去の恋にケリをつけなければ、新しい恋を始めることができないと言えば分かりやすいでしょうか。

僕がレヴィンのモデルを知ったのは2年ほど前ですが、このモデルに出会ってから、企業の研修プログラムの冒頭に「何をやめて、何になるのか?」という初期設定を行うようにしています。

これが非常に有効なマインドセットになるのです。

私たちは「何を始めるか」ばかりに目を向けがちですが、本当に大切なのは「何をやめるか」の決断ということです。

動的平衡の視点で見れば、壊すことは衰退ではなく再生の営み。

未来に進むために、何を“解凍”すべきか?…計画の前に、その問いと向き合うことが変容の第一歩になると考えています。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。