リーダーの“まなざし”こそ、最大の人材育成の資源

人間の本性は「善」なのか?「悪」なのか?…性善説と性悪説の議論は、いまだ決着がついていません。

経営者にも両方の支持者がいて、その思想によってマネジメントは大きく異なります。

アメリカの経済学者、ダグラス・マクレガーは、2つの対照的な考え方を整理して「XY理論」と名付け、社会から大きな評価を得ました。

X理論は、人間は本質的に仕事を嫌い、外部からの強制や管理が必要だとする性悪説に基づきます。当然、マネジメントスタイルは指示命令、監視による統制が中心になります。

Y理論は、人間は仕事に対して意欲的で、責任感を持って自律的に行動する性善説に基づきます。マネジメントは信頼、自主性、協調性重視になります。

僕は、どちらが人間の本質か?といった議論には、あまり意味がないと考えています。その理由は、人は環境によって発現する質が変わるからです。

ストレスが強くかかる環境に身を置くと、人は攻撃的になり、その態度が人間不信を招き、性悪説的な振る舞いが集団に伝染します。

また、仕事が、他者に命令された単純作業をこなすだけだとしたらサボりたくなりますし、意義ある仕事を自分の創意工夫でできるなら自律的に取り組みます。

そもそも善悪の判定すら曖昧です。

例えば、集団主義社会では、組織のためには不正も厭わないという感覚が育ちます。その世界では、組織のために行う不正行為は善なのです。

このように、環境や文脈に依存するものなので、一概に「どちらが人間の性か?」と評価できないのです。

ただ1つ確実に言えることは、どちらも組織内に伝染するということです。

だとしたら、経営者は「Y理論」を支持した方が絶対に得です。

その理由は、Yの方が創造性や生産性が良くなるし、人が育つからです。

人材育成に好影響を与えるのは、部下は、リーダーが思った通りの行動を取るという性質があるからです。

これを、心理学では「ピグマリオン効果」と呼びます。

ピグマリオン効果とは、他者から期待されることで、その期待に沿った成果を出すという心理効果のことです。

1964年、サンフランシスコの小学校で、教師に「成績が向上する生徒」としてランダムに選ばれた生徒の名簿を渡したところ、実際にその生徒たちの成績が向上したという実験結果があります。

「決めつけ」は良くないとされていますが、こと「Y理論」に関しては例外だと考えています。

サボっている部下がいた場合、X理論的には「当然のことが起きた」と解釈しますが、Y理論的には「おかしなことが起きた」と解釈します。

部下への接し方は、Y理論では「あなたはヤル気があるのに、一体、どうしたんだ?」というニュアンスになります。

ピグマリオン効果が働けば、当然「そのようになる」ということで、部下が自律的に行動した姿を見た上司は「やっぱりそうなった」とY理論への確信を強めます。

とても素晴らしい好循環ですね。

最後に、僕が経営してきた新聞店の事例を紹介したいと思います。

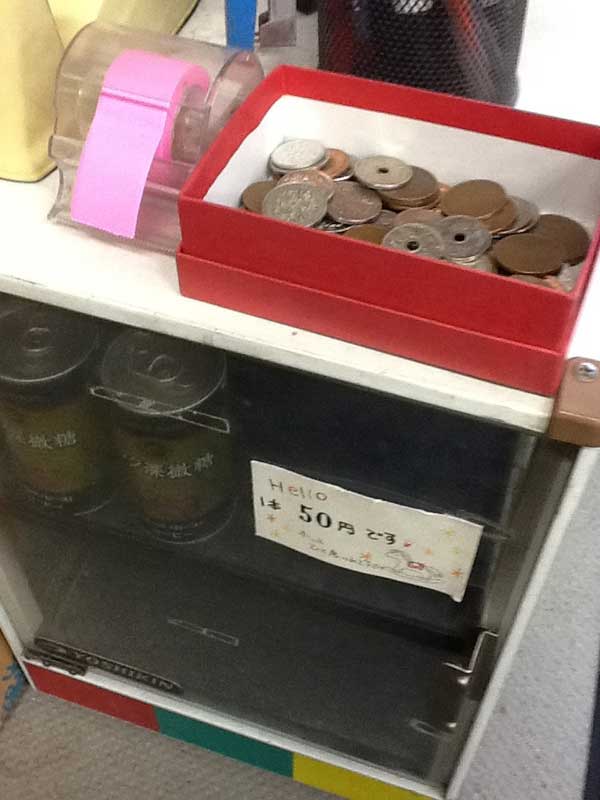

冬になると、新聞配達員は温かい飲み物が欲しくなります。自販機で買うと高いので、会社で用意し「産直市場方式」でお金を払ってもらうようにしました。

別に、「Y理論の表明」というわけではありません。手間とコストを省きたかっただけですが、これが事実上、社員に対する信頼の証になったのです。

写真を見ると1円玉が入っていますね。これは配達員からの謝礼なのです。

XかYか?…そんな議論に決着がつく日はおそらく来ないと思いますが、経営において損得勘定を考えるなら、Yを支持した方が何倍も得だと考えます。

人は見られた通りの人間になる。その性質を活かすなら「リーダーの眼差し」こそが最も強力なマネジメントツールなのかもしれません。

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。