部下と対立するか? 同志になるか? 明暗を分ける2枚の思考図

任せた後にダメ出しをすると、部下の自発性は根本から破壊されます。

部下からすれば「だったら任せるなよ。指示してくれればその通りやるからさ」となるのは当然のことですよね。

と分かっていても、つい口出しをしてしまうものです。

進め方が自分の考えと違っていたり、詰めが甘かったりと、黙っていられないこともあると思います。

しかし、これを続けるとリーダーと部下の間に対立構造が生まれ、それを修復するのには、時間も労力も要しますので注意が必要です。

そんな時に有効なのが、フランスの哲学者ジャック・デリダが提唱した「脱構築」という概念を応用した手法です。

非常に効果的なので紹介しますね。

考え方はシンプルで、「善と悪」「オレの意見とお前の意見」などという二項対立から離れるということです。

事例を紹介すると分かりやすいと思います。

僕が社員と対立しそうになった時は、いつも次のような「口上」を自分に向け唱えるようにしてきました。

「会社を悪くしようと思っている人なんていない。みんな良くしようと頑張ってくれている」

この言葉により、意識のスイッチが入れ替わり、社員は敵ではなく味方であるという構造ができるのです。

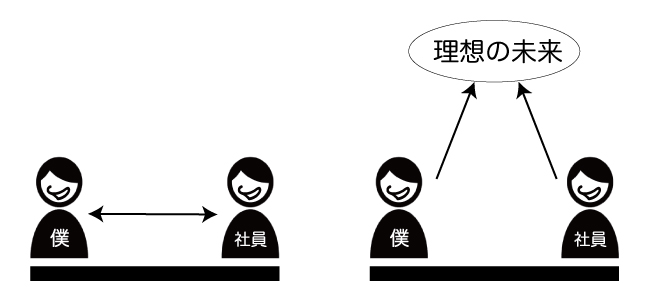

構造化の便利なところは図解にすることができることです。

先ほどの例で言えば、僕は、口上とともに、次のような図解を脳内に描くようにしています。

図解により「まるっと」同志であるという条件付けがしやすくなるのです。

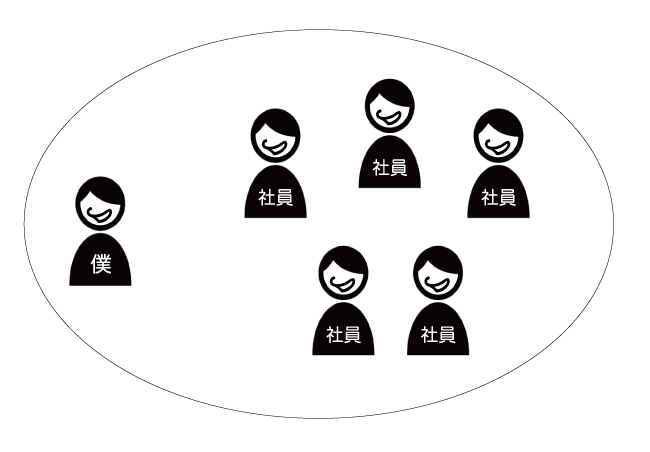

ダメ出しをしそうになった時は、次のような構造転換が効きます。

左側の「二項対立」を、右側の「共創関係」に変えてしまうのです。

例えば、「作業効率を良くする」という目的を掲げたとします。

その手段として、部下はシステムを導入するという案を考えました。しかし、リーダーは、費用対効果の面などから首を縦に振りません。

ありがちな二項対立ですね。

これを、共創関係に変え、「一緒に目的を達成する手段を考える」という構造にするのです。

すると、議論が「システムを導入するか、しないか?」ではなく「どのような条件が整えば導入できるか?」あるいは、「システムを導入しなくても目的が達成できるアイデアはないか?」といった議論に変わる可能性があります。

もし、リーダーが「システムは高価だからダメだ」と断じてしまうと、部下は面白くありません。すると、「作業効率の改善」という目的を忘れ、「絶対にシステムを導入する」と意固地になりがちです。

せっかくの自発性が、そんなことに向けられては勿体ないことです。

リーダーが関係の構造を変えるだけで、部下の気持ちは大きく変わります。

難しい課題に取り組む時には、予定調和で事が進むことは稀で、幾度もの議論が求められます。

議論には対立はつきものですので、構造転換はリーダーにとって必須のスキルと言えるでしょう。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。